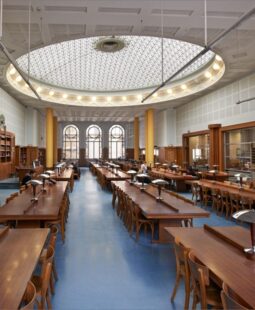

Études de l’inventaire

Depuis un demi-siècle, les chercheurs de l’Inventaire général du Patrimoine culturel étudient les richesses patrimoniales du Grand Est en les abordant sous un angle soit géographique (un canton, ou une commune), soit thématique. Au gré de vos passions, faites le plein de curiosité en découvrant ici les trésors célèbres ou méconnus de notre territoire !